En defensa de Elvira Roca Barea

y su obra sobre la Historia de España:

"Imperiofobia" y "Fracasología"

"Imperiofobia" y "Fracasología"

"Imagino, imagino, imagino... que la envidia como los cuernos es más invisible cuanto más ostensible. Más invisible sin duda para el envidioso y más ostensible, por supuesto, para quienes en silencio y sin delatar el menor síntoma de complicidad contra éste envidioso, le hacen creer cual gran cornudo de la realidad burlona que le siguen la corriente.

Porque los envidiosos como los imbéciles no tienen amigos inteligentes, sino cómplices más o menos serviles y cobardes siempre infidentes, acuciosos de traición. No en vano, complicidad, cobardía y traición son lo asesores de la envidia. Esto lo sabe todo el mundo menos el envidioso que comete muchos errores, muchísimos, pero, comete uno fundamental: creerse que quienes le rodean les sigue el juego. Ese es el primer espejismo del envidioso, suponer en el prójimo una complicidad inexistente. Y movido de ésta ilusión y creencia suele dar siempre un paso al frente cuyo desenlace es el precipicio inmediato.

Digo esto porque si algo caracteriza al envidioso es la ceguera en la que vive ante los demás y, muere minuto a minuto ante sí mismo. Y hasta tal punto que no percibe desde ningún sentido posible el ridículo que protagoniza cuando por envidia habla, escribe y actúa ante los demás, criticando precisamente aquello que desea ser, la persona a la que envidia. Este comportamiento humano es tan viejo y machucho y, se repite con tal frecuencia, día tras día que da vergüenza ajena referirlo. Es latebroso y grotesco.

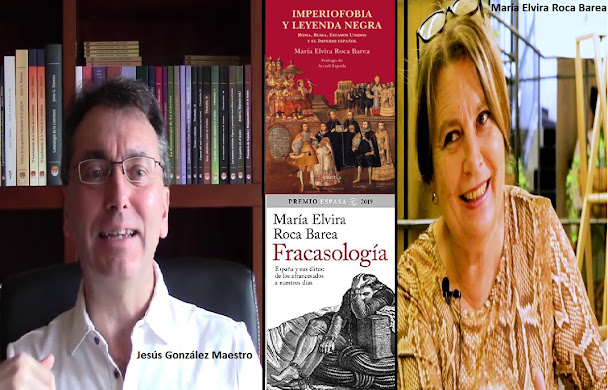

María Elvira Roca Barea ha escrito dos libros ya irreversiblemente decisivos para la historia de España. "Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español (2016)"y "Fracasología: España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días (2019)".

Múltiples personas desearían haber sido autores de éstos libros decisivos; desde luego, todas las que los critican, sin duda, desearían haber sido sus autores. Pero, por su cobardía indisimulable, por su insipiencia personal y profesional y por su impotencia intelectual y académica no lo fueron ni serán nada equivalente, nunca. Y lo saben... Y les jode, muchísimo. Les faltó valor por cobardes para escribir dos libros así. Les faltó, por supuesto, el saber y la voluntad para adquirir ese saber. Un saber imprescindible para escribir dos libros así. Porque carecieron y carecen de competencias personales y facultades cognoscitivas para escribir dos libros así.

Nadie es genial cuando quiere sino, cuando puede, porque el genio es una potencia y no una facultad. Pero esto es algo que ningún envidioso sabe ni puede permitirse saber. La envidia consume todas las facultades y potencias humanas, y devalúa y deseca el resto de ansiedades. Con todo, la mayor vergüenza que provoca la obra de María Elvira Roca Barea sobre la historia de España entre sus contemporáneos y coleguillas se debe indudablemente a múltiples factores, pero entre ellos, se debe a uno fundamental, a saber: HABERLOS DEJADO EN EVIDENCIA.

Hay personas que llevan toda la vida trabajando sobre un tema y no logran ningún resultado. De repente, alguien, a solas, escribe un libro o dos, que pone sobre el escenario de la realidad el objetivo que todos buscaban y nadie veía. Y esto, por supuesto, no puede permitirse: ¿Cómo es posible qué ésta señora..., qué ésta mujer, profesora de instituto, además, no universitaria profesionalmente, historiadora desconocida, haya escrito un libro, incluso dos, en el que diga con razones originales y con demostraciones científicas, académicas y sistemáticas lo que nosotros hubiéramos querido decir y no dijimos.

Lo he dicho muchas veces: no hay nada más intolerable para alguien que tiene de sí mismo la sospecha de ser tonto que la genialidad del prójimo. Los contemporáneos solo leen con ojos de alinde aquello que envidian. Los contemporáneos son nuestros peores intérpretes. Los contemporáneos no soportan el éxito ajeno. Avellaneda siempre contra Cervantes. Ayer, hoy y siempre. El envidioso no se da cuenta de que hay obras que convierten automáticamente la crítica que reciben en una auténtica caricatura. Nada hay más cegador que la envidia.

Siempre admiré en Borges su indiferencia, indiferencia superlativa hacia el prójimo. Es lo que mejor comprendo de Borges. Su ceguera física hizo de él, seguramente, un elocuente visionario de múltiples secretos. La envidia es la forma más siniestra de admiración y de ceguera. Es también, consecuencia de un deseo frustrante e incurable; deseo cuya satisfacción el envidioso sabe que jamás se podrá permitir. La envidia es crónica: mata lentamente. La forma más atroz de consumir a un adversario es convertirlo con frecuencia involuntariamente -porque uno no se lo propone-, en un envidioso. Ya no podrá vivir en paz, jamás. El envidioso muere envidiando, vive envidiando. Es nuestro parásito, vive de lo que hacemos y decimos.

Podemos pronosticar su futuro y controlar su conducta, pensamiento y actos de habla. Es un títere en nuestras manos. Hacemos de él cuanto queremos. Nosotros decidimos hoy de qué hablarán mañana nuestros envidiosos y nuestros parásitos. Son nuestros hipónimos. La fascinación que el envidiado y su obra ejercen sobre las deficiencias emocionales e intelectuales del envidioso es material antropológico y psiquiátrico de primer orden. La soberbia sobrevive cuando el envidioso cree que puede llegar a alcanzar aquello que envidia y desea. Esta ansiedad matriz de la soberbia y placenta de sus psicopatías se ve alimentada por una ilusión patológica que brota del entorno muy propiciada por el espejismo de la sociedad: gremios, redes sociales, camarillas, unanimismo, catatonia colectiva.

La historia de España la han escrito sus enemigos, concrétamente la han escrito los enemigos de sus protagonistas: los enemigos de los españoles y los españoles traidores, hijos de la envidia.

Hoy, a María Elvira Roca Barea tratan de criticarla, no los enemigos de España sino simplemente sus más envidiosos contemporáneos. Su obra merece un premio "Princesa de Asturias", pero ya sabemos que los premios son una prolongación de la política y que si hoy viviera Miguel de Cervantes, el premio que lleva su nombre se lo darían a Alonso Fernández de Avellaneda, cuyo Quijote se consideraba por las élites españoles del siglo XVIII más valioso que la genuina novela cervantina.

María Elvira Roca Barea no necesita ningún premio que acredite ni reconozca al mérito de su obra, definitivamente decisiva e imprescindible. Al revés, es su nombre y su obra quienes dignifican todo aquello con lo que se relacionen. El precio del éxito intelectual, ese reconocimiento singular de la genialidad humana es la envidia de los contemporáneos. Ni "Imperofobia" ni "Fracasología" necesitan defensores ni intérpretes especiales. Basta saber leer para comprender tales libros geniales. Porque son obras autosuficientes, capaces como he dicho de convertir en pura caricatura a cualquiera que trate de censurarlas, minusvalorarlas o desautorizarlas.

Una obra genial es una obra que caricaturiza siempre a sus sensores envidiosos y críticos perversos. Pero en situaciones como éstas, callar es otorgar. Repito, para que os quede claro, en una situación como ésta, callar es otorgar. No solo porque Fortuna no perdona jamás a los cobardes sino porque a España desde la obra de Roca Barea, ningún imbécil le vuelve a escribir su historia.

En defensa de Elvira Roca

En la última semana hemos asistido con estupor a una campaña de descrédito público dirigida contra la investigadora Elvira Roca Barea. El acoso fue iniciado por el diario El País, con armas y bagajes, pero ha sido continuado por otros medios, y es fácil ver que hay una línea común que busca desautorizar las incómodas, pero muy reveladoras, tesis que la autora defiende en sus libros "Imperiofobia" y leyenda negra -superventas con más de 100.000 ejemplares- y el más reciente "Fracasología", del que se ha lanzado una insólita primera edición inicial de 20.000 ejemplares.

Lo más sorprendente es que se pretenda acusar a la autora de defender una visión de la historia de España que lanza balones fuera y que culpa de nuestros males a los otros, a otras naciones y países, cuando es justo al revés. Ya en "Imperiofobia", pero de forma muy rotunda en "Fracasología", Elvira Roca defiende que muchos de los problemas de España tienen su origen en la actitud servil de sus élites, que renegaron de su país llevados de una acrítica admiración hacia todo lo exterior. Lo novedoso de España no es que fuera víctima de una leyenda negra -todos los imperios las padecieron- sino que sus élites la asumieran y se la creyeran.

El inicio de la campaña en "El País" y el artículo del académico de la lengua española Arturo Pérez-Reverte, en un artículo titulado "Imperioapología y otros disparates", se hace eco de dicho mensaje para apuntalar el diagnóstico, insinuado por "El País", diciendo que el argumentario de Roca Barea se ve favorecido por la “derecha política, necesitada de vitaminas para su anemia intelectual”, deslizando la idea, por la vía falaz del quid prodest, de que el aprecio de los libros de Barea se explica sólo por ese motivo, y no por su valor historiográfico, más bien nulo, según Reverte, al ser una obra muy cercana -insinúa de nuevo el creador de Alatriste- a la “conspiranoia” franquista (que fijaba en una conspiración urdida desde el exterior -judeo-masónica- la fuente de todos nuestros males).

Todo esto motivó una recogida de firmas en respuesta al periódico, y en defensa de la autora, a la que se han suscrito personalidades como el escritor Fernando Savater; el periodista Arcadi Espada; el dramaturgo Albert Boadella; el filósofo y experto en Educación Gregorio Luri; Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia o el novelista Javier Moro, por destacar sólo a unos pocos de los integrantes de un listado de 101 personas que no mereció más que una escueta respuesta autojustificativa de "El País", y sin hacer referencia a los firmantes que respaldaban el escrito, pese a su obvia notoriedad.

Firmantes que incluían también a otros periodistas y columnistas como Isabel San Sebastián, Cristian Campos, Julio Valdeón, Antonio Pérez Henares, Jorge Bustos, José Pardina, Enrique García Maíquez, Rebeca Argudo, Berta González de la Vega, Jesús Nieto Jurado, Alfonso Basallo, Pepe Albert de Paco, César Cervera, Dolores Canales o Aurora Pimentel, entre otros. Así como a personas destacadas del mundo de la cultura como Pedro Insúa, Mikel Arteta, Teresa Giménez Barbat, Francisco Sosa Wagner, Júlio Béjar, Roger Domingo, Jorge Ferrer. Ilia Galán, Ignacio Gómez de Liaño, José Luis López Linares, José Antonio Martínez Climent, Fernando Navarro García, Iván Vélez, o Sofía Rincón, entre otros muchos que pueden consultarse en el listado final.

A continuación reproducimos el escrito que dirigimos a "El País" y que ni siquiera mereció ser publicado íntegramente en su web.

CARTA ABIERTA

Los abajo firmantes hemos leído con sincero estupor el amplio artículo que el diario El País dedicó el pasado 20 de diciembre a desautorizar el libro "Imperiofobia" y leyenda negra, de la investigadora Elvira Roca Barea, y no podemos menos que mostrar nuestra sorpresa e indignación por el tono y planteamiento del texto periodístico de este diario.

Digamos, para empezar, que es insólito someter a una criba semejante a un ensayo histórico que, en todo caso, debe ser objeto de contraste de pareceres y controversia en el ámbito académico, o en el terreno de la crítica cultural. Pero dar tratamiento informativo a las precisiones que realiza "El País", fácilmente corregibles en alguna de las nuevas ediciones del libro, sin que ello afecte lo más mínimo a la tesis principal que "Imperiofobia" defiende, es algo que no recordamos haber visto antes.

Pretender desmontar una tesis tan sólidamente construida como la del libro de Roca Barea con 14 matizaciones aisladas, cuya relevancia, además, es muy exagerada por la autora del reportaje, parece más un ataque al hombre (en este caso a la mujer) que un verdadero debate sobre la historia. Que el reportaje afirme, además, que Roca Barea se ha convertido en referente del pensamiento conservador español parece apuntar con claridad al tipo de interés político que motiva el artículo.

No obstante, si se trata de una nueva línea periodística que el periódico considere válido mantener convendría extenderla a más autores. Podrían empezar, por ejemplo, por otro libro al que el diario "El País" ha dado amplia cobertura en sus páginas, Imperiofilia, de José Luis Villacañas; libro plagado de juicios de valor sin ningún fundamento que no ha merecido reproche o comentario crítico en su periódico. Por otra parte, probablemente ni siquiera muchos de los más sesudos trabajos históricos académicos pasarían un cedazo como el que se ha aplicado a Elvira Roca. Y conviene recordar que Imperiofobia nunca pretendió ser más que lo que es: un ensayo. Eso sí un ensayo muy bien defendido y argumentado; quizás sea justo eso lo que moleste tanto.

El empeño del reportaje por cuestionar el libro Imperiofobia lleva a su autora incluso a desmentir un dato cierto: en efecto, el documental de la BBC Los Andes. La espalda del dragón maneja en su versión en castellano la cifra imposible de que los españoles acabaron con 1.500 millones de incas, tal y como Elvira Roca recoge en su libro como prueba de la pervivencia de una leyenda negra según la cual todo lo malo es posible cuando se trata de España. Que el error esté en la versión española del documental, y no en el original inglés, no invalida la tesis ni mucho menos autoriza a tachar a Elvira Roca de ligera o mentirosa.

Asimismo, toda la controversia que levanta el reportaje de "El País" sobre las cifras relativas al porcentaje de presos de la Inquisición que sufrieron tortura, cuestionando que el experto Haliczer dijera lo que Elvira Roca afirma, queda desmontada por un vídeo disponible en youtube (El Mito de la Inquisición Española, parte 2 de 3, minuto 1, aproximadamente) en el que el propio experto, de viva voz, corrobora los datos que Imperiofobia le atribuye.

Pero hay que insistir, además, en que incluso si diéramos por buenas todas las correcciones que el reportaje plantea -muchas de las cuales podrían ser objeto de legítimo debate- ninguna de ellas afectaría a la tesis principal que el libro defiende. Apenas supondrían más que leves rasguños en el muy sólido edificio argumental que Elvira Roca Barea ha construido con su obra.

Paradójicamente, el propio artículo de "El País", en su empeño por desautorizar el libro Imperiofobia no hace otra cosa más que confirmar una de las tesis que su autora defiende: la resistencia de una parte de la intelectualidad española del presente a admitir la pervivencia de la leyenda negra entre nosotros.

Firmantes:

1. Juan Abreu, escritor

2. Pepe Albert de Paco, periodista

3. Rebeca Argudo, periodista

4. Vidal Arranz Martín, periodista

5. Mikel Arteta, doctor en Filosofía Política

6. Mariano J. Aznar Gómez, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat Jaume I

7. Juan Barrionuevo, abogado

8. Alfonso Basallo, periodista

9. Julio Béjar, escritor

10. Pilar Bensusan Martín, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada

11. Oscar Bermejo, economista

12. L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela

13. Albert Boadella Oncins, dramaturgo

14. Jorge Bustos, periodista

15. Enrique Caballero Madera, economista

16. Juan Cabrera Cabrera, médico y ex decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Las Palmas

17. Cristian Campos, periodista

18. Dolores Canales Bustamante, periodista

19. José Luis Castrillón, escritor

20. César Cervera Moreno, periodista

21. Ramiro Cibrián, Antiguo Lector PH Yale University

22. Miguel Angel Clavijo Redondo, profesor de la Universidad de la Laguna

23. Fernando Company Cera, arquitecto técnico

24. Roger Domingo, editor

25. Aquilino Duque, poeta

26. María Escribano, crítica de arte

27. Arcadi Espada, periodista

28. María Luisa Esteban Hernández, bibliotecaria

29. Jorge Ferrer, traductor

30. Mercedes Fuertes, catedrática de Universidad

31. Ilia Galán Díez, profesor de la Universidad Carlos III y poeta.

32. Enrique García Maiquez, periodista y poeta

33. Carlos García Mateo, escritor

34. Fernando García Romanillos, periodista y profesor

35. Teresa Giménez Barbat, escritora

36. César Girón, Académico de número de la Real Academia Andaluza de la Historia

37. Ignacio Gómez de Liaño, profesor universitario

38. Sergio González Ausina, periodista

39. Berta González de Vega, periodista

40. Jesús González Maestro, profesor de Universidad

41. Alberto G. Ibáñez, escritor y ensayista

42. Ricardo Graziani, médico

43. Rosario Herrero Pérez, bibliotecaria

44. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia

45. Pedro Insua, profesor de Filosofía

46. Pilar Irureta-Goyena Sánchez, bibliotecaria

47. José Miguel Jaubert Lorenzo, abogado

48. David Jiménez-Blanco, economista

49. Fátima La Roche, médico

50. Larry Levene, productor y director de documentales

51. José Luis López Linares, director de cine

52. Gregorio Luri, profesor de Filosofía y experto en Educación

53. Casiano Manrique de Lara Peñate, economista

54. Francisco Mansur Nauffal, empresario

55. Agustín Marrero Quevedo, ingeniero

56. Luis Martín Arias, profesor titular de Universidad de Valladolid

57. José Antonio Martínez Climent, escritor

58. Juan José Martínez Jambrina, médico psiquiatra

59. Ignacio Martínez Lagares, abogado

60. Luis Méndiz Marín, sociólogo y educador

61. Óscar Méndez Pirez, jurista

62. Rafael Molina Petit, funcionario

63. Mario Virgilio Montáñez, gestor cultural

64. Tomás Morales, administrador de empresas

65. Javier Moro, escritor

66. Lorenzo Muñoz Cerdeña, economista

67. Fernando Navarro García, presidente del Centro de Investigaciones sobre los Totalitarismos y Movimientos Autoritarios

68. Jesús Nieto Jurado, escritor, actor y columnista

69. Francisco Oya Cámara, profesor de Historia

70. José Pardina, periodista y editor

71. Antonio Pérez Henares, periodista

72. María Jesús Petrement, funcionaria

73. Aurora Pimentel Igea, periodista

74. Rafael Pombriego Castañares, dirigente empresarial

75. Miguel Angel Quintana Paz, profesor universitario de Ética

76. José Matías Ramos Trujillo, ingeniero industrial

77. Manuel Rebollo Puig, catedrático de Derecho Administrativo

78. Sofía Rincón, artista plástica

79. Antonio Robles Almeida. Profesor de Filosofía y escritor

80. Miguel Ángel Rodríguez, escritor e ingeniero de Obras Públicas

81. Carmen Elena Rodríguez Zurita, profesora de Historia

82. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional

83. Marlene Sáez Díaz, psicóloga

84. Isabel San Sebastián, periodista

85. Javier Santacruz Cano, economista

86. Fernando Savater, escritor

87. Juan Carlos Savater, pintor

88. Nicolás Socorro Ortega, empresario

89. Francisco Sosa Wagner, catedrático de Universidad

90. Maximiliano Trapero Trapero, catedrático de Universidad

91. Julio Valdeón Blanco, periodista

92. Tomás Van de Walle, empresario agrícola

93. Rodrigo Vázquez de Prada y Grande, periodista

94. Eduardo Vega de Seoane, pintor

95. Mario Velasco Pérez, ingeniero

96. Iván Vélez, escritor

97. Mariano Vergara Utrera, abogado

98. Manuel Wood Wood, profesor titular de Universidad

99. José Antonio de Yturriaga Barberán, embajador de España. Profesor de Derecho Diplomático de la UCM

100. Jesús Zorita González, abogado

101. José A. Zorrilla, embajador de España

VER+:

Crítica contra la emporofobia o la imperiofobia

María Elvira Roca Berea en IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA: "No se descubre nada al afirmar que Arturo Pérez Reverte es uno de los autores españoles de más éxito dentro y fuera de España. He visto los escaparates de las librerías del Reino Unido literalmente empapelados con sus novelas de arriba abajo. Su éxito en el mundo anglosajón es espectacular. Ha sido traducido a muchísimos idiomas y ha vendido millones de libros.

El autor exterioriza un patriotismo de rompe y rasga que se aviene muy mal con su obediente repetición de los más manidos tópicos de la leyenda negra. Para alguien que proclama con orgullo que «tiene sus lecturas», no resulta fácil justificar el haberse unido tan oportunamente a la procesión, ya vieja y demasiado concurrida, de los cultivadores de la historia-literatura de España como guarida del demonio. O bien fallan las lecturas o bien interesa participar en el auto de fe perpetuo y siempre exitoso que es la leyenda negra.

No es descabellado suponer que una parte del éxito de Reverte, dentro y fuera, se debe a que recrea con vigor y convicción los tópicos hispanófobos del protestantismo, de la Ilustración y, luego, del liberalismo. Ese país podrido, corrupto y fanático que Reverte describe en sus novelas es una vieja melodía cuya reiteración suena bien a muchos oídos por razones distintas; razones viejas pero no muertas. El inquisidor de Reverte se parece al de Schiller, al de Dostoievski, y al pavoroso Jorge de Burgos de Umberto Eco, como una gota de agua a otra.

Los personajes de Reverte se mueven por un Madrid corrupto y decadente, podrido hasta los cimientos: «Soltero, mujeriego, cortesano, culto, algo poeta, galante y seductor, Guadalmedina había comprado al rey el cargo de correo mayor tras la escandalosa y reciente muerte del anterior beneficiario, el conde de Villamediana: un punto de cuidado, asesinado por asunto de faldas, o de celos.

En aquella España corrupta donde todo estaba en venta, desde la dignidad eclesiástica a los empleos más lucrativos del Estado, el título y los beneficios de correo mayor acrecentaban la fortuna e influencia de Guadalmedina en la Corte». La compra y venta de los servicios del Estado era y es una práctica común. Ahora se llama privatización, o más eufemísticamente, externalización.

En ese tiempo, como ahora, estaba generalizada en toda Europa, y en España lo que destaca son los amplios sectores de servicio público que funcionaban como tales, es decir, que se cubren por oposición. Sobresale por encima de todo la justicia, muy profesionalizada, independiente y jerarquizada desde el reinado de los Reyes Católicos. Los cargos judiciales se vendían al mejor postor en toda Europa, pero no en España. Insistimos: esta era una práctica corriente y que no se consideraba ni corrupta ni perjudicial. Cuando se produjo la gran crisis hacendística que condujo a la Revolución francesa en tiempos de Luis XVI, ya no quedaba apenas puesto ni cargo alguno que enajenar en la Administración del país vecino. En tiempos de Luis XII se habían vendido todos los oficios de la Hacienda Real y Francisco I continuó poniendo a la venta todos los cargos de la justicia. A partir de 1522, con la creación de la oficina de partidas eventuales, todo puesto en la Administración real podía comprarse o venderse.

Con el tiempo no quedaron a salvo más que los mandos del ejército. Durante todo el siglo XVII y XVIII se alzaron en Francia muchas voces para advertir de los abusos que esta situación producía y de los peligros de degeneración del Estado que estaba provocando. Al barón de Montesquieu, sin embargo, esta práctica le parece muy bien, y produce estupefacción que quien razonó con tanto tino sobre el estado democrático, no comprendiera la necesidad de salvaguardar la Administración pública de los intereses particulares de unos y otros, especialmente de los más pudientes. A esta ceguera contribuyó sin duda que su tío compró y le dejó en herencia un cargo de presidente de una provincia, cargo al que Montesquieu debía un más que buen pasar.

Esta venalidad fue una de las razones que provocó la quiebra del Estado francés y la Revolución francesa. Nunca se llegó en España a una situación semejante. Volveremos sobre esto en la Parte III. El episodio histórico que da pie al desarrollo de la trama de Reverte es la visita de incógnito a Madrid del príncipe de Gales y del duque de Buckingham a fin de acabar de una vez con aquella negociación interminable sobre el matrimonio del príncipe inglés con una infanta de España. Esto sucedió en 1623, y en este momento había naturalmente un presidente del Santo Oficio. Hay que buscarlo debajo de las piedras para encontrarlo, pero no es imposible dar con él. Su presencia hubiera destrozado por completo cualquier complot fanático o tenebroso.

Don Andrés Pacheco de Cárdenas era extremeño y franciscano, no dominico. Doctor en Teología por la Universidad de Salamanca, dedicó su vida al estudio y la caridad. Su gran cultura y conocimiento de lenguas hicieron que Felipe II lo nombrara preceptor de su sobrino Alberto de Austria, quien más tarde sería soberano de los Países Bajos desde 1598. Después fue obispo de Cuenca, donde se destacó por su empeño en mejorar las condiciones de vida de los más humildes: «Singular prelado por su rara virtud y santidad y por la eminencia de letras... En tiempo que governava aquella sede no supieron los pobres que avia falta de frutos en la tierra». Murió con fama de santo y no consta que firmara una sola sentencia de muerte.

Por supuesto se puede decir que todo esto es creación literaria y que el arte es libre. ¿Libre? La Inquisición como tema literario universal se distingue radicalmente de otros en que se supone que lo que de ella se refiere es verdad. Cuando en el siglo XIX aparecen los vampiros en la literatura, a nadie, ni entonces ni ahora, se le ocurrió pensar que tal cosa pudiera ser cierta, de manera que los transilvanos no han sido puestos en cuarentena en las fronteras para ver si padecen el fatal contagio. En cambio, estos personajes inquisitoriales que forman parte de la historia de la literatura viven en la mente de los occidentales como si lo fuesen de la historia verdadera, alimentando sine fine el mundo de los mitos denigrantes que la propaganda creó en torno a esta institución, y por extensión, perpetuando la hispanofobia.

... Estamos ante imágenes que pueden considerarse ya arquetípicas en la mentalidad europea. El morbo sexual ligado a los sacerdotes católicos, la paranoia conspirativa con base en Roma, la maldad más horrible y fanática oculta tras una sotana, preferentemente jesuita (también sirven bien los dominicos), etcétera, son recursos literarios de éxito casi garantizado. Es lo que encontramos en Pérez Reverte, y este ejemplo actual ayudará a entender cómo funciona este trasvase que alimenta las mentiras de la leyenda negra haciéndolas pasar por historia con gran éxito para los autores. Las novelas de Alatriste suceden en el siglo XVII. El lector sabe que Alatriste es de mentira, que es un personaje ficticio, pero vive moviéndose por decorados históricos, por ejemplo el Madrid del Siglo de Oro, que el lector supone reconstrucción fiel de la realidad. De manera que cuando le cuentan que el gran inquisidor es un fanático asesino que pone los pelos de punta o que el sistema de funcionamiento habitual de la Administración es un procedimiento corrupto, la compra-venta de cargos, se cree las dos cosas".

FRACASOLOGÍA 1 de ELVIRA ROCA BAREA, análisis por Jesús G. Maestro